"Na verdade a condição nacional é o valor de maior legitimidade universal na vida política dos nossos tempos. (...) É frequente a perplexidade, para não dizer irritação, dos teóricos do nacionalismo diante destes três paradoxos: (1) A modernidade objetiva das nações aos olhos do historiador versus sua antiguidade subjetiva aos olhos dos nacionalistas. (2) A universalidade formal da nacionalidade como conceito sociocultural - no mundo moderno, todos podem, devem e hão de 'ter' uma nacionalidade (...) - versus a particularidade irremediável das suas manifestações concretas (...). (3) O poder 'político' dos nacionalismos versus sua pobreza e até sua incoerência filosófica. (...) a nação sempre é concebida como uma profunda camaradagem horizontal. No fundo, foi essa fraternidade que tornou possível, nestes dois últimos séculos, tantos milhões de pessoas tenham-se não tanto a matar, mas sobretudo a morrer por essas criações imaginárias limitadas."

Fonte: ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia das letras, 2008, pp.28-34.

A partir das ideias de Benedict Anderson sobre o nacionalismo é correto afirmar que:

"Até 1930, pode-se dividir o povo da República em três partes. Imaginemos um grande círculo contendo em si círculos menores. O grande círculo representa o total da população do país, os círculos menores, as parcelas dessa população dividida de acordo com sua participação política. Movimentando-nos do centro para periferia, chamemos o círculo menor de povo eleitoral, isto é, aquela parcela da população que votava; o círculo seguinte, um pouco maior, representa o povo político, isto é, a parcela da população que tinha o direito de voto de acordo com a Constituição de 1891; o círculo seguinte é o do povo excluído formalmente da participação via direito do voto. (...). Se eram poucos os que podiam votar, menos ainda eram os que de fato votavam. Nas eleições presidenciais de 1910, uma das poucas em que houve competição, disputando Rui Barbosa contra o marechal Hermes da Fonseca, a abstenção foi de 40%. (...). No Rio de Janeiro, capital da República, onde 20% da população estava apta a votar, compareceu às urnas menos de 1%. Votar na capital era até mesmo perigoso, devido à ação dos capangas a serviço dos candidatos. Quem tinha juízo ficava em casa. Como disse Lima Barreto em Os bruzundangas (1922): '[Os políticos] tinham conseguido quase totalmente eliminar do aparelho eleitoral este elemento perturbador - o voto'".

Fonte: CARVALHO, José Murilo. O pecado original da República. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2017, pp. 14-15.

Sobre a Primeira República no Brasil é correto afirmar:

"A escrita da história, publicado por [Michel de] Certeau em 1975, foi (escrevia [Pierre] Vidal-Naquet) um livro importante, que contribuiu para arranhar a orgulhosa inocência dos historiadores: 'Desde então tomamos consciência do fato que o historiador escreve, produz um espaço e um tempo, embora estando ele próprio inserido num espaço e num tempo'. Mas (continuava Vidal-Naquet) não devemos nos desfazer da velha noção de 'realidade' no sentido, evocado por [Leopold von] Ranke um século antes, daquilo 'que realmente aconteceu'. (...). 'Eu tinha a convicção de que havia um discurso sobre as câmaras de gás, que tudo devia passar por dizê-lo, mas que além, ou, melhor dizendo, aquém disso, havia algo de irredutível, que, na falta de melhor, continuarei a chamar de realidade. Sem essa realidade, como distinguir entre romance e história?'"

Fonte: GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. 216-217.

Em diálogo com o excerto, assinale a alternativa correta em relação às reflexões do historiador francês Pierre Vidal-Naquet sobre a escrita da história:

Para que a escola faça algum sentido, os jovens e os seus pais e professores deverão ter um deus a quem servir ou, se possível, vários deuses. Sem eles, a escola é inútil. O famoso aforismo de Nietzsche torna-se aqui relevante: “Aquele que sabe por qual razão viver poderá suportar quase qualquer como”. Isto é válido tanto para a aprendizagem como para a vida. Muito simplesmente, não há modo mais certo de levar o ensino ao seu fim do que não o dotar de um fim. (...)

Um deus, no sentido em que uso a palavra, é o nome de uma grande narrativa, uma narrativa que possui credibilidade, complexidade e poder simbólico suficientes para permitir que o indivíduo organize a vida em função dela.

O Fim da Educação; Postman, Neil

Em “Para que a escola faça algum sentido, os jovens e os seus pais e professores deverão ter um deus a quem servir ou, se possível, vários deuses”, se o verbo em destaque fosse substituído por “deveriam” – futuro do pretérito -, o excerto ficaria corretamente redigido da seguinte maneira, mantendo-se seu sentido original:

Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas, na ordem em que aparecem.

Amansam-se as plantas pela cultura e os homens pela educação. Se o homem nascesse grande e forte, seu porte e sua força seriam inúteis até que ele tivesse aprendido a deles servir-se. Ser-____ -iam prejudiciais, impedindo os outros de pensar em assisti-____ e, abandonado a si mesmo, ele morreria de miséria antes de ter conhecido suas necessidades.

Emílio, ou Da Educação; JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Considerando os elementos verbais e não-verbais da tira, é correto afirmar que, no último quadrinho, o personagem masculino:

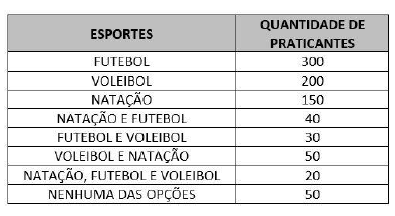

O professor de Educação Física realizou uma pesquisa sobre os esportes praticados por seus 600 alunos e tabulou os resultados conforme tabela abaixo:

Sorteando um aluno ao acaso, qual a probabilidade do sorteado não praticar vôlei?

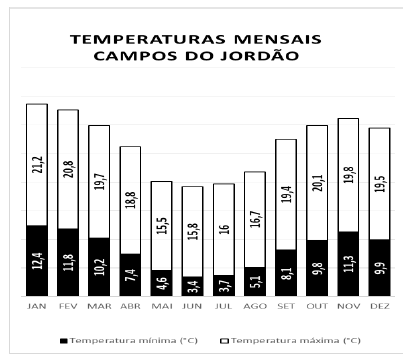

Uma agência de turismo pretende realizar sua campanha publicitária apontando os meses do ano em que a cidade de Campos do Jordão tem temperatura média inferior à 10° C. Nestas condições, qual fração do ano corresponde ao período que a empresa pretende explorar?