Assinale a opção que apresenta a frase que documenta a linguagem figurada.

O período da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) foi um dos períodos mais deletérios da história do país, tanto por ter desmanchado a dinâmica do período democrático anterior, quanto pelos severos déficits que legou à questão dos direitos humanos. Além das questões dos crimes de lesa-humanidade, gerou severas sequelas para inúmeras searas da nossa sociedade, por exemplo, a cultura e a educação. Nas imbricações entre cultura, educação e direitos humanos, torna-se de fundamental importância o estudo acerca da Guerrilha do Araguaia (1972-1975), evento político capitaneado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que ousou lutar contra o fascismo ditatorial do período.

[...]

A Guerrilha do Araguaia ocorreu entre os anos de 1972 e 1975, entre o sudeste do Pará e o norte do atual Estado do Tocantins, outrora Goiás, na denominada abrangência geográfica do Bico do Papagaio. O território fora escolhido para ser a centelha revolucionária capitaneada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a fim de colocar em xeque a ditadura vigente. A organização comunista possuía como ideário revolucionário as diretrizes chinesas emanadas por Mao Tse Tung, muito em voga nos anos 60 e denominado de maoísmo (AARÃO REIS FILHO, 1991). Em seu cerne, essa linha política preconizava as revoluções marxista-leninista de libertação nacional, do campo para cidade, melhor dito, o modelo chinês vislumbrava que a revolução seria camponesa e que cercariam as cidades com vista a derrubar a ditadura.

Para tal empreitada, a direção comunista começou a encaminhar, após um primeiro treinamento na China e com muito cuidado, os seus militantes ao almejado enclave guerrilheiro. Chegaram à região no final dos anos 60, sendo ampliado o seu contingente após o Ato Institucional nº 5 (AI-5) de 1968. Com o acirramento do período ditatorial após o AI-5, instalouse no país um período extremamente repressivo, com prisões indevidas, mortes e aniquilamento dos oponentes da ditadura, logo, sobrando poucas brechas legais para o desenvolvimento de uma política legal. Assim, com o objetivo de salvaguardar a vida dos seus militantes, bem como dar o tônus à empreitada guerrilheira, o PCdoB começou a deslocar um maior quantitativo de militantes para o espaço do Bico do Papagaio a partir dos anos 70.

Mesmo com todo o trabalho realizado, reiteramos, a repressão pegou de surpresa o nascedouro da guerrilha, antes dela conseguir fazer as articulações políticas com a população local de modo a construir uma base estratégica de sustentação. A região fora descoberta em 1972 e ficou deflagrada como uma zona de guerra, melhor dito, com aspecto de campo de concentração no arco espacial da guerrilha: ninguém poderia entrar e tampouco sair. Os primeiros a ser dizimados foram os guerrilheiros; após o massacre, a perseguição se estendeu à população campesina, com o intuito de que cessasse o apoio local aos comunistas: sem sucesso, haja vista que para os moradores locais os paulistas, como eram chamados os guerrilheiros, seriam tudo gente boa, estudada e prestadora de ajuda para o povo da região. Ou seja, a despeito de toda a campanha desferida pela corporação militar, chamando os comunistas de assassinos e bandidos, visando o divórcio entre a região e a Guerrilha, os paulistas mantinham o elo com a população local (...).

O saldo da ação militar contra os comunistas e a população campesina foi extremamente cruel, contando com dezenas de desaparecidos políticos entre os guerrilheiros: o alto escalão da ditadura desferiu a sentença de morte e a ocultação de cadáver aos seus oponentes da Guerrilha do Araguaia (GASPARI, 2002). De igual modo, sentenciou uma violência extremada para os camponeses: 1) destacamos que houve tortura e prisão à população local do Bico do Papagaio e seu entorno,assim como 2) muitos trabalhadores da roça perderam as suas terras sob a justificativa que ajudaram a guerrilha. Portanto, legou à região uma chacina, amplificando o terror pelo medo e pela impunidade, ainda, somava-se com a constante violência impetrada pelos jagunços que continuaram trabalhando a serviço das forças armadas (CAMPOS FILHO, 2014; REINA, 2019).

(FIGUEIREDO, César Alessandro Sagrillo. A Guerrilha do Araguaia após o conflito: relatos, testemunhos e memória In Escritas e escritos (im)pertinentes na Amazônia: estudos de literatura, resistência, testemunho e ensino. Abilio Pachêco de Souza, César Alessandro Sagrillo Figueiredo e Helena Bonito Couto Pereira. Rio Branco: Nepan Editora, 2024, p. 49; 50-52)

Observe o último parágrafo do texto e suas análises:

I. Eufemismo: A expressão "ocultação de cadáver" é um eufemismo para se referir ao desaparecimento dos guerrilheiros;

II. Metáfora: A frase "legou à região uma chacina" é uma metáfora, pois destaca de forma exagerada a intensidade da violência ocorrida na região;

III. Metonímia: O termo "alto escalão da ditadura" é uma metonímia, pois refere-se não apenas às pessoas em posições de comando, mas ao próprio governo ditatorial;

IV. Metáfora: A expressão "trabalhando a serviço das forças armadas" pode ser interpretada como uma metáfora para a violência e a repressão imposta pelo governo.

V. Hipérbole: A frase "amplificando o terror pelo medo e pela impunidade" combina sensações (terror e medo) com um conceito abstrato (impunidade), criando uma imagem mais vívida da situação.

Marque a resposta correta.

O período da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) foi um dos períodos mais deletérios da história do país, tanto por ter desmanchado a dinâmica do período democrático anterior, quanto pelos severos déficits que legou à questão dos direitos humanos. Além das questões dos crimes de lesa-humanidade, gerou severas sequelas para inúmeras searas da nossa sociedade, por exemplo, a cultura e a educação. Nas imbricações entre cultura, educação e direitos humanos, torna-se de fundamental importância o estudo acerca da Guerrilha do Araguaia (1972-1975), evento político capitaneado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que ousou lutar contra o fascismo ditatorial do período.

[...]

A Guerrilha do Araguaia ocorreu entre os anos de 1972 e 1975, entre o sudeste do Pará e o norte do atual Estado do Tocantins, outrora Goiás, na denominada abrangência geográfica do Bico do Papagaio. O território fora escolhido para ser a centelha revolucionária capitaneada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a fim de colocar em xeque a ditadura vigente. A organização comunista possuía como ideário revolucionário as diretrizes chinesas emanadas por Mao Tse Tung, muito em voga nos anos 60 e denominado de maoísmo (AARÃO REIS FILHO, 1991). Em seu cerne, essa linha política preconizava as revoluções marxista-leninista de libertação nacional, do campo para cidade, melhor dito, o modelo chinês vislumbrava que a revolução seria camponesa e que cercariam as cidades com vista a derrubar a ditadura.

Para tal empreitada, a direção comunista começou a encaminhar, após um primeiro treinamento na China e com muito cuidado, os seus militantes ao almejado enclave guerrilheiro. Chegaram à região no final dos anos 60, sendo ampliado o seu contingente após o Ato Institucional nº 5 (AI-5) de 1968. Com o acirramento do período ditatorial após o AI-5, instalouse no país um período extremamente repressivo, com prisões indevidas, mortes e aniquilamento dos oponentes da ditadura, logo, sobrando poucas brechas legais para o desenvolvimento de uma política legal. Assim, com o objetivo de salvaguardar a vida dos seus militantes, bem como dar o tônus à empreitada guerrilheira, o PCdoB começou a deslocar um maior quantitativo de militantes para o espaço do Bico do Papagaio a partir dos anos 70.

Mesmo com todo o trabalho realizado, reiteramos, a repressão pegou de surpresa o nascedouro da guerrilha, antes dela conseguir fazer as articulações políticas com a população local de modo a construir uma base estratégica de sustentação. A região fora descoberta em 1972 e ficou deflagrada como uma zona de guerra, melhor dito, com aspecto de campo de concentração no arco espacial da guerrilha: ninguém poderia entrar e tampouco sair. Os primeiros a ser dizimados foram os guerrilheiros; após o massacre, a perseguição se estendeu à população campesina, com o intuito de que cessasse o apoio local aos comunistas: sem sucesso, haja vista que para os moradores locais os paulistas, como eram chamados os guerrilheiros, seriam tudo gente boa, estudada e prestadora de ajuda para o povo da região. Ou seja, a despeito de toda a campanha desferida pela corporação militar, chamando os comunistas de assassinos e bandidos, visando o divórcio entre a região e a Guerrilha, os paulistas mantinham o elo com a população local (...).

O saldo da ação militar contra os comunistas e a população campesina foi extremamente cruel, contando com dezenas de desaparecidos políticos entre os guerrilheiros: o alto escalão da ditadura desferiu a sentença de morte e a ocultação de cadáver aos seus oponentes da Guerrilha do Araguaia (GASPARI, 2002). De igual modo, sentenciou uma violência extremada para os camponeses: 1) destacamos que houve tortura e prisão à população local do Bico do Papagaio e seu entorno,assim como 2) muitos trabalhadores da roça perderam as suas terras sob a justificativa que ajudaram a guerrilha. Portanto, legou à região uma chacina, amplificando o terror pelo medo e pela impunidade, ainda, somava-se com a constante violência impetrada pelos jagunços que continuaram trabalhando a serviço das forças armadas (CAMPOS FILHO, 2014; REINA, 2019).

(FIGUEIREDO, César Alessandro Sagrillo. A Guerrilha do Araguaia após o conflito: relatos, testemunhos e memória In Escritas e escritos (im)pertinentes na Amazônia: estudos de literatura, resistência, testemunho e ensino. Abilio Pachêco de Souza, César Alessandro Sagrillo Figueiredo e Helena Bonito Couto Pereira. Rio Branco: Nepan Editora, 2024, p. 49; 50-52)

Observe o último parágrafo do texto e suas análises:

I. Eufemismo: A expressão "ocultação de cadáver" é um eufemismo para se referir ao desaparecimento dos guerrilheiros;

II. Metáfora: A frase "legou à região uma chacina" é uma metáfora, pois destaca de forma exagerada a intensidade da violência ocorrida na região;

III. Metonímia: O termo "alto escalão da ditadura" é uma metonímia, pois refere-se não apenas às pessoas em posições de comando, mas ao próprio governo ditatorial;

IV. Metáfora: A expressão "trabalhando a serviço das forças armadas" pode ser interpretada como uma metáfora para a violência e a repressão imposta pelo governo.

V. Hipérbole: A frase "amplificando o terror pelo medo e pela impunidade" combina sensações (terror e medo) com um conceito abstrato (impunidade), criando uma imagem mais vívida da situação.

Marque a resposta correta.

O período da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) foi um dos períodos mais deletérios da história do país, tanto por ter desmanchado a dinâmica do período democrático anterior, quanto pelos severos déficits que legou à questão dos direitos humanos. Além das questões dos crimes de lesa-humanidade, gerou severas sequelas para inúmeras searas da nossa sociedade, por exemplo, a cultura e a educação. Nas imbricações entre cultura, educação e direitos humanos, torna-se de fundamental importância o estudo acerca da Guerrilha do Araguaia (1972-1975), evento político capitaneado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que ousou lutar contra o fascismo ditatorial do período.

[...]

A Guerrilha do Araguaia ocorreu entre os anos de 1972 e 1975, entre o sudeste do Pará e o norte do atual Estado do Tocantins, outrora Goiás, na denominada abrangência geográfica do Bico do Papagaio. O território fora escolhido para ser a centelha revolucionária capitaneada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a fim de colocar em xeque a ditadura vigente. A organização comunista possuía como ideário revolucionário as diretrizes chinesas emanadas por Mao Tse Tung, muito em voga nos anos 60 e denominado de maoísmo (AARÃO REIS FILHO, 1991). Em seu cerne, essa linha política preconizava as revoluções marxista-leninista de libertação nacional, do campo para cidade, melhor dito, o modelo chinês vislumbrava que a revolução seria camponesa e que cercariam as cidades com vista a derrubar a ditadura.

Para tal empreitada, a direção comunista começou a encaminhar, após um primeiro treinamento na China e com muito cuidado, os seus militantes ao almejado enclave guerrilheiro. Chegaram à região no final dos anos 60, sendo ampliado o seu contingente após o Ato Institucional nº 5 (AI-5) de 1968. Com o acirramento do período ditatorial após o AI-5, instalouse no país um período extremamente repressivo, com prisões indevidas, mortes e aniquilamento dos oponentes da ditadura, logo, sobrando poucas brechas legais para o desenvolvimento de uma política legal. Assim, com o objetivo de salvaguardar a vida dos seus militantes, bem como dar o tônus à empreitada guerrilheira, o PCdoB começou a deslocar um maior quantitativo de militantes para o espaço do Bico do Papagaio a partir dos anos 70.

Mesmo com todo o trabalho realizado, reiteramos, a repressão pegou de surpresa o nascedouro da guerrilha, antes dela conseguir fazer as articulações políticas com a população local de modo a construir uma base estratégica de sustentação. A região fora descoberta em 1972 e ficou deflagrada como uma zona de guerra, melhor dito, com aspecto de campo de concentração no arco espacial da guerrilha: ninguém poderia entrar e tampouco sair. Os primeiros a ser dizimados foram os guerrilheiros; após o massacre, a perseguição se estendeu à população campesina, com o intuito de que cessasse o apoio local aos comunistas: sem sucesso, haja vista que para os moradores locais os paulistas, como eram chamados os guerrilheiros, seriam tudo gente boa, estudada e prestadora de ajuda para o povo da região. Ou seja, a despeito de toda a campanha desferida pela corporação militar, chamando os comunistas de assassinos e bandidos, visando o divórcio entre a região e a Guerrilha, os paulistas mantinham o elo com a população local (...).

O saldo da ação militar contra os comunistas e a população campesina foi extremamente cruel, contando com dezenas de desaparecidos políticos entre os guerrilheiros: o alto escalão da ditadura desferiu a sentença de morte e a ocultação de cadáver aos seus oponentes da Guerrilha do Araguaia (GASPARI, 2002). De igual modo, sentenciou uma violência extremada para os camponeses: 1) destacamos que houve tortura e prisão à população local do Bico do Papagaio e seu entorno,assim como 2) muitos trabalhadores da roça perderam as suas terras sob a justificativa que ajudaram a guerrilha. Portanto, legou à região uma chacina, amplificando o terror pelo medo e pela impunidade, ainda, somava-se com a constante violência impetrada pelos jagunços que continuaram trabalhando a serviço das forças armadas (CAMPOS FILHO, 2014; REINA, 2019).

(FIGUEIREDO, César Alessandro Sagrillo. A Guerrilha do Araguaia após o conflito: relatos, testemunhos e memória In Escritas e escritos (im)pertinentes na Amazônia: estudos de literatura, resistência, testemunho e ensino. Abilio Pachêco de Souza, César Alessandro Sagrillo Figueiredo e Helena Bonito Couto Pereira. Rio Branco: Nepan Editora, 2024, p. 49; 50-52)

Observe o último parágrafo do texto e suas análises:

I. Eufemismo: A expressão "ocultação de cadáver" é um eufemismo para se referir ao desaparecimento dos guerrilheiros;

II. Metáfora: A frase "legou à região uma chacina" é uma metáfora, pois destaca de forma exagerada a intensidade da violência ocorrida na região;

III. Metonímia: O termo "alto escalão da ditadura" é uma metonímia, pois refere-se não apenas às pessoas em posições de comando, mas ao próprio governo ditatorial;

IV. Metáfora: A expressão "trabalhando a serviço das forças armadas" pode ser interpretada como uma metáfora para a violência e a repressão imposta pelo governo.

V. Hipérbole: A frase "amplificando o terror pelo medo e pela impunidade" combina sensações (terror e medo) com um conceito abstrato (impunidade), criando uma imagem mais vívida da situação.

Marque a resposta correta.

Marque a alternativa CORRETA que aponta a figura de linguagem utilizada pelo autor no trecho sublinhado.

“O chefe da Usina Pequena era o Tenente Jaguar. Esse não era o seu verdadeiro nome, mas o apelido era mais que o apropriado: ele tinha mesmo cara de felino, e de felino muito feroz. Ao sorrir, mostrava os caninos enormes - e isso era suficiente para dar calafrios nos prisioneiros.”

Assinale a frase que se estrutura a partir de uma antítese entre seus componentes.

Assinale a afirmativa que apresenta, corretamente, a figura de linguagem encontrada na passagem “Em pouco, o jardim vestiu o cetim das folhas novas.” (12º§).

Atenção: Leia a crônica “Pai de família sem plantação”, de Paulo Mendes Campos, para responder às questões de números 1 a 12.

Sempre me lembro da história exemplar de um mineiro que veio até a capital, zanzou por aqui, e voltou para contar em casa os assombros da cidade. Seu velho pai balançou a cabeça; fazendo da própria dúvida a sua sabedoria: “É, meu filho, tudo isso pode ser muito bonito, mas pai de família que não tem plantação, não sei não...”

Às vezes morro de nostalgia. São momentos de sinceridade, nos quais todo o meu ser denuncia minha falsa condição de morador do Rio de Janeiro. A trepidação desta cidade não é minha. Sou mais, muito mais, querendo ou não querendo, de uma indolência de sol parado e gerânios. Minha terra é outra, minha gente não é esta, meu tempo é mais pausado, meus assuntos são mais humildes, minha fala, mais arrastada. O milho pendoou? Vamos ao pasto dos Macacos matar codorna? A vaca do coronel já deu cria? Desta literatura rural é que preciso.

Eis em torno de mim, a cingir-me como um anel, o Rio de Janeiro. Velozes automóveis me perseguem na rua, novos edifícios crescem fazendo barulho em meus ouvidos, a guerra comercial não me dá tréguas, o clamor do telefone me põe a funcionar sem querer, a vaga se espraia e repercute no meu peito, minha inocência não percebe o negócio de milhões articulado com um sorriso e um aperto de mão. Pois eu não sou daqui.

Vivo em apartamento só por ter cedido a uma perversão coletiva; nasci em casa de dois planos, o de cima, da família, sobre tábuas lavadas, claro e sem segredos, e o de baixo, das crianças, o porão escuro, onde a vida se tece de nada, de pressentimentos, de imaginação, do estofo dos sonhos. A maciez das mãos que me cumprimentam na cidade tem qualquer coisa de peixe e mentira; não sou desta viração mesclada de maresia; não sei comer este prato vermelho e argênteo de crustáceos; não entendo os sinais que os navios trocam na cerração além da minha janela. Confio mais em mãos calosas, meus sentidos querem uma brisa à boca da noite cheirando a capim-gordura; um prato de tutu e torresmos para minha fome; e quando o trem distante apitasse na calada, pelo menos eu saberia em que sentimentos desfalecer.

Ando bem sem automóvel, mas sinto falta de uma charrete. Com um matungo que me criasse amizade, eu visitaria o vigário, o médico, o turco, o promotor que lê Victor Hugo, o italiano que tem uma horta, o ateu local, o criminoso da cadeia, todos eles muitos meus amigos. Se aqui não vou à igreja, lá pelo menos frequentaria a doçura do adro, olhando o cemitério em aclive sobre a encosta, emoldurado em muros brancos. Aqui jaz Paulo Mendes Campos. Por favor, engavetem-me com simplicidade do lado da sombra. É tudo o que peço. E não é preciso rezar por minha alma desgovernada.

(Adaptado de: CAMPOS, Paulo Mendes. Balé do pato. São Paulo: Ática, 2012)

Verifica-se a ocorrência de metonímia em:

Texto 1:

Crise nos programas de licenciatura

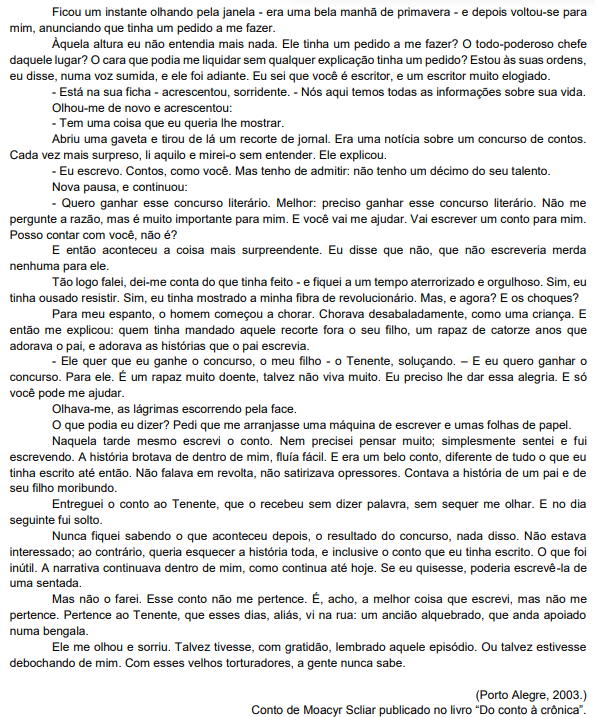

Uma medida paliativa vem ocorrendo com frequência cada vez maior em escolas públicas e privadas de todo o país. Muitos estudantes estão finalizando o ano letivo de 2023 sem ter tido aulas de física ou sociologia com professores habilitados para ministrar essas disciplinas. Diante da ausência de candidatos para ocupar as docências, as escolas improvisam e colocam profissionais formados em outras áreas para suprir lacunas no ensino fundamental II e no ensino médio. A medida tem se repetido em diferentes estados e municípios brasileiros, como mostram dados de estudo inédito realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep): em Pernambuco, por exemplo, apenas 32,4% das docências em física no ensino médio são ministradas por licenciados na disciplina, enquanto no Tocantins o valor equivalente para a área de sociologia é de 5,4%. Indicativo da falta de interesse dos jovens em seguir carreira no magistério, o número de concluintes de licenciaturas em áreas específicas passou de 123 mil em 2010 para 111 mil em 2021. Esse conjunto de dados indica que o país vivencia um quadro de apagão de professores. Para reverter esse cenário, pesquisadores fazem apelo e defendem a urgência da criação de políticas de valorização da carreira docente e a adoção de reformulações curriculares.

“O apagão das licenciaturas é uma realidade que nos preocupa”, afirma Marcia Serra Ferreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e diretora de Formação de Professores da Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). As licenciaturas em áreas específicas são cursos superiores que habilitam os concluintes a dar aulas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio na área do conhecimento em que se formaram. Dados do último Censo da Educação Superior do Inep, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), divulgados no ano passado, mostram que desde 2014 a quantidade de ingressantes em licenciaturas presenciais está caindo, assim como ocorre em cursos a distância desde 2021. “As áreas mais preocupantes são as de ciências sociais, música, filosofia e artes, que apresentaram as menores quantidades de matrículas em 2021, e as de física, matemática e química, que registraram as maiores taxas de desistência acumulada na última década”, assinala Ferreira.

Dados do Inep disponíveis no Painel de Monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE) indicam que, em 2022, cerca de 59,9% das docências do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e de 67,6% daquelas oferecidas no ensino médio eram ministradas por professores qualificados na área do conhecimento. Ao analisar os números, o pedagogo e professor de educação física Marcos Neira, pró-reitor adjunto de Graduação da Universidade de São Paulo (USP), comenta que a situação é diferente em cada área do conhecimento. “Por um lado, a média nacional mostra que 85% dos docentes de educação física são licenciados na disciplina, enquanto os percentuais equivalentes para sociologia e línguas estrangeiras são de 40% e 46%, respectivamente. Ou seja, os problemas podem ser maiores ou menores, conforme a área do conhecimento e também são diferentes em cada estado”, destaca Neira, que atualmente desenvolve pesquisa com financiamento da FAPESP sobre reorientações curriculares na disciplina de educação física.

A falta de formação adequada do professor pode causar impactos no processo de aprendizagem dos alunos, conforme identificou Matheus Monteiro Nascimento, físico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em pesquisa realizada em 2018. De acordo com o pesquisador, na ausência de docentes licenciados em física, quem acaba oferecendo a disciplina nas escolas, geralmente, são profissionais da área de matemática. “Com isso, observamos que a abordagem da disciplina tende a privilegiar o formalismo matemático”, comenta. Ou seja, no lugar de tratar de conhecimentos de mecânica, eletricidade e magnetismo por meio de abordagens fenomenológicas, conceituais e experimentais, os professores acabam trabalhando os assuntos em sala de aula apenas por meio de operações matemáticas e equações sem relação direta com a realidade do aluno. “O formalismo matemático é, justamente, o elemento da disciplina de física que mais prejudica o interesse de estudantes por essa área do conhecimento”, considera Nascimento.

Preocupados em mensurar se as defasagens poderiam ser sanadas com a contratação de profissionais graduados em licenciaturas no Brasil nos últimos anos, pesquisadores do Inep realizaram, em setembro, estudo no qual olharam para as carências de escolas públicas e privadas nos anos finais do ensino fundamental e médio. “Se todos os licenciados de 2010 a 2021 ministrassem aulas na disciplina em que se formaram nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio em 2022, ainda assim o país teria dificuldades para suprir a demanda por docentes de artes em 15 estados, física em cinco, sociologia em três, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira e geografia em um”, contabiliza Alvana Bof, uma das autoras da pesquisa. Além disso, o estudo avaliou se a quantidade de licenciados de 2019 a 2021 seria suficiente para suprir todas as docências que, em 2022, estavam sendo oferecidas por professores sem formação adequada. Foi constatado que faltariam docentes de artes em 18 estados, física em 16 estados, língua estrangeira em 15, filosofia e sociologia em 11, matemática em 10, biologia, ciências e geografia em 8, língua portuguesa em 5, história e química em 2 e educação física em um estado. “Os resultados indicam que já vivemos um apagão de professores em diferentes estados e disciplinas”, reitera Bof, licenciada em letras e com doutorado em educação.

Outro autor do trabalho, o sociólogo do Inep Luiz Carlos Zalaf Caseiro, esclarece que o cenário de falta de professores não está relacionado com falta de vagas em cursos de licenciaturas. “Em 2021, o país teve 2,8 milhões de vagas disponíveis, das quais somente 300 mil foram preenchidas. Isso significa que 2,5 milhões de vagas ficaram ociosas, sendo grande parte no setor privado e na modalidade de ensino a distância”, relata. Licenciaturas 2 oferecidas no ensino público, na modalidade presencial, também tiveram quantidade significativa de vagas ociosas. “De 2014 a 2019, a taxa de ociosidade de licenciaturas em instituições públicas foi de cerca de 20%, enquanto em 2021 esse percentual subiu para 33%”, informa. Cursos como o de matemática apresentaram situação ainda mais inquietante. “Licenciaturas de matemática em instituições públicas no formato presencial registraram 38% de vagas ociosas em 2021”, destaca Caseiro, comentando que muitas vagas, mesmo quando preenchidas, logo são abandonadas. Além disso, segundo o sociólogo, somente um terço dos estudantes que finalizam as licenciaturas vai atuar na docência; o restante opta por outros caminhos profissionais. O estudo foi desenvolvido a partir do cruzamento de dados relativos a docentes presentes no Censo da Educação Básica e referentes a ingressantes e concluintes em licenciaturas captados pelo Censo da Educação Superior. Ambas as pesquisas são realizadas anualmente pelo

Inep para analisar a situação de instituições, alunos e docentes da educação básica e do ensino superior.

Retirado e adaptado de: QUEIRÓS, Christina. Crise nos programas de licenciatura. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/crise-nos-programas-de-licenciatura/ Acesso em: 02 nov., 2023

Texto 02

(o primeiro índice é sempre o de maior percentual e o segundo, de menor):

Fonte: BOF, A. M et al. Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais. 2023, no prelo. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/crise-nos-programas-de-licenciatura/ Acesso em: 02.nov., 2023.

A respeito das figuras de linguagem, analise as afirmações a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Em "As licenciaturas abrem muitas portas", há uma figura de linguagem conhecida como metonímia.

(__)Na sentença "O patrono da Educação Brasileira tem muito a nos dizer", há a figura de linguagem chamada de perífrase.

(__)Em "Os jovens não parecem nada interessados nas licenciaturas", há uma figura de linguagem chamada de litote.

(__)Na sentença "São impulsionadores os caminhos da educação", apresenta-se a figura de linguagem polissíndeto.

(__)Em "Não escolhem licenciaturas; Evadem dos cursos; Buscam novas áreas", há a figura de linguagem anacoluto.

(__)Em "Cursamos a área mais bonita que conheço: a do lecionar", há a figura de linguagem silepse.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

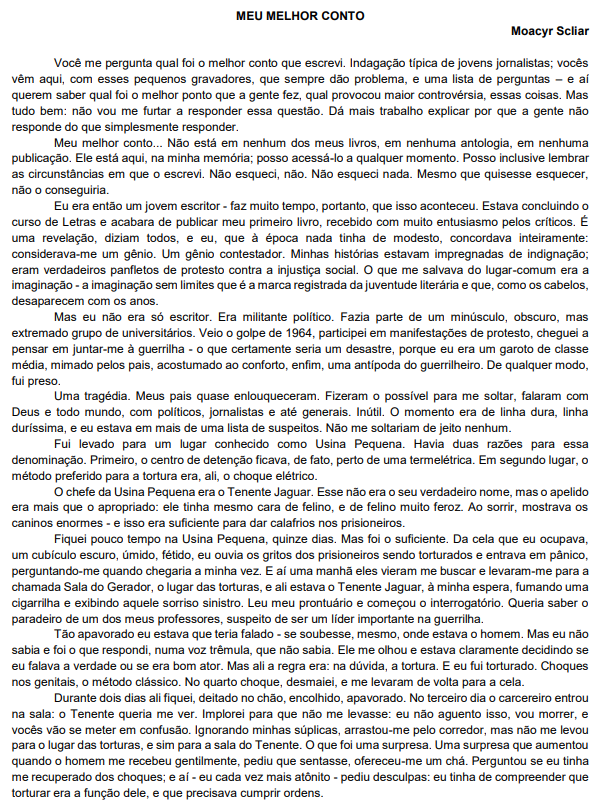

MEU MELHOR CONTO

Moacyr Scliar

Você me pergunta qual foi o melhor conto que escrevi. Indagação típica de jovens jornalistas; vocês

vêm aqui, com esses pequenos gravadores, que sempre dão problema, e uma lista de perguntas – e aí

querem saber qual foi o melhor ponto que a gente fez, qual provocou maior controvérsia, essas coisas. Mas

tudo bem: não vou me furtar a responder essa questão. Dá mais trabalho explicar por que a gente não

responde do que simplesmente responder.

Meu melhor conto... Não está em nenhum dos meus livros, em nenhuma antologia, em nenhuma

publicação. Ele está aqui, na minha memória; posso acessá-lo a qualquer momento. Posso inclusive lembrar

as circunstâncias em que o escrevi. Não esqueci, não. Não esqueci nada. Mesmo que quisesse esquecer,

não o conseguiria.

Eu era então um jovem escritor - faz muito tempo, portanto, que isso aconteceu. Estava concluindo o

curso de Letras e acabara de publicar meu primeiro livro, recebido com muito entusiasmo pelos críticos. É

uma revelação, diziam todos, e eu, que à época nada tinha de modesto, concordava inteiramente:

considerava-me um gênio. Um gênio contestador. Minhas histórias estavam impregnadas de indignação;

eram verdadeiros panfletos de protesto contra a injustiça social. O que me salvava do lugar-comum era a

imaginação - a imaginação sem limites que é a marca registrada da juventude literária e que, como os cabelos,

desaparecem com os anos.

Mas eu não era só escritor. Era militante político. Fazia parte de um minúsculo, obscuro, mas

extremado grupo de universitários. Veio o golpe de 1964, participei em manifestações de protesto, cheguei a

pensar em juntar-me à guerrilha - o que certamente seria um desastre, porque eu era um garoto de classe

média, mimado pelos pais, acostumado ao conforto, enfim, uma antípoda do guerrilheiro. De qualquer modo,

fui preso.

Uma tragédia. Meus pais quase enlouqueceram. Fizeram o possível para me soltar, falaram com

Deus e todo mundo, com políticos, jornalistas e até generais. Inútil. O momento era de linha dura, linha

duríssima, e eu estava em mais de uma lista de suspeitos. Não me soltariam de jeito nenhum.

Fui levado para um lugar conhecido como Usina Pequena. Havia duas razões para essa

denominação. Primeiro, o centro de detenção ficava, de fato, perto de uma termelétrica. Em segundo lugar, o

método preferido para a tortura era, ali, o choque elétrico.

O chefe da Usina Pequena era o Tenente Jaguar. Esse não era o seu verdadeiro nome, mas o apelido

era mais que o apropriado: ele tinha mesmo cara de felino, e de felino muito feroz. Ao sorrir, mostrava os

caninos enormes - e isso era suficiente para dar calafrios nos prisioneiros.

Fiquei pouco tempo na Usina Pequena, quinze dias. Mas foi o suficiente. Da cela que eu ocupava,

um cubículo escuro, úmido, fétido, eu ouvia os gritos dos prisioneiros sendo torturados e entrava em pânico,

perguntando-me quando chegaria a minha vez. E aí uma manhã eles vieram me buscar e levaram-me para a

chamada Sala do Gerador, o lugar das torturas, e ali estava o Tenente Jaguar, à minha espera, fumando uma

cigarrilha e exibindo aquele sorriso sinistro. Leu meu prontuário e começou o interrogatório. Queria saber o

paradeiro de um dos meus professores, suspeito de ser um líder importante na guerrilha.

Tão apavorado eu estava que teria falado - se soubesse, mesmo, onde estava o homem. Mas eu não

sabia e foi o que respondi, numa voz trêmula, que não sabia. Ele me olhou e estava claramente decidindo se

eu falava a verdade ou se era bom ator. Mas ali a regra era: na dúvida, a tortura. E eu fui torturado. Choques

nos genitais, o método clássico. No quarto choque, desmaiei, e me levaram de volta para a cela.

Durante dois dias ali fiquei, deitado no chão, encolhido, apavorado. No terceiro dia o carcereiro entrou

na sala: o Tenente queria me ver. Implorei para que não me levasse: eu não aguento isso, vou morrer, e

vocês vão se meter em confusão. Ignorando minhas súplicas, arrastou-me pelo corredor, mas não me levou

para o lugar das torturas, e sim para a sala do Tenente. O que foi uma surpresa. Uma surpresa que aumentou

quando o homem me recebeu gentilmente, pediu que sentasse, ofereceu-me um chá. Perguntou se eu tinha

me recuperado dos choques; e aí - eu cada vez mais atônito - pediu desculpas: eu tinha de compreender que

torturar era a função dele, e que precisava cumprir ordens. Ficou um instante olhando pela janela - era uma bela manhã de primavera - e depois voltou-se para

mim, anunciando que tinha um pedido a me fazer.

Àquela altura eu não entendia mais nada. Ele tinha um pedido a me fazer? O todo-poderoso chefe

daquele lugar? O cara que podia me liquidar sem qualquer explicação tinha um pedido? Estou às suas ordens,

eu disse, numa voz sumida, e ele foi adiante. Eu sei que você é escritor, e um escritor muito elogiado.

- Está na sua ficha - acrescentou, sorridente. - Nós aqui temos todas as informações sobre sua vida.

Olhou-me de novo e acrescentou:

- Tem uma coisa que eu queria lhe mostrar.

Abriu uma gaveta e tirou de lá um recorte de jornal. Era uma notícia sobre um concurso de contos.

Cada vez mais surpreso, li aquilo e mirei-o sem entender. Ele explicou.

- Eu escrevo. Contos, como você. Mas tenho de admitir: não tenho um décimo do seu talento.

Nova pausa, e continuou:

- Quero ganhar esse concurso literário. Melhor: preciso ganhar esse concurso literário. Não me

pergunte a razão, mas é muito importante para mim. E você vai me ajudar. Vai escrever um conto para mim.

Posso contar com você, não é?

E então aconteceu a coisa mais surpreendente. Eu disse que não, que não escreveria merda

nenhuma para ele.

Tão logo falei, dei-me conta do que tinha feito - e fiquei a um tempo aterrorizado e orgulhoso. Sim, eu

tinha ousado resistir. Sim, eu tinha mostrado a minha fibra de revolucionário. Mas, e agora? E os choques?

Para meu espanto, o homem começou a chorar. Chorava desabaladamente, como uma criança. E

então me explicou: quem tinha mandado aquele recorte fora o seu filho, um rapaz de catorze anos que

adorava o pai, e adorava as histórias que o pai escrevia.

- Ele quer que eu ganhe o concurso, o meu filho - o Tenente, soluçando. – E eu quero ganhar o

concurso. Para ele. É um rapaz muito doente, talvez não viva muito. Eu preciso lhe dar essa alegria. E só

você pode me ajudar.

Olhava-me, as lágrimas escorrendo pela face.

O que podia eu dizer? Pedi que me arranjasse uma máquina de escrever e umas folhas de papel.

Naquela tarde mesmo escrevi o conto. Nem precisei pensar muito; simplesmente sentei e fui

escrevendo. A história brotava de dentro de mim, fluía fácil. E era um belo conto, diferente de tudo o que eu

tinha escrito até então. Não falava em revolta, não satirizava opressores. Contava a história de um pai e de

seu filho moribundo.

Entreguei o conto ao Tenente, que o recebeu sem dizer palavra, sem sequer me olhar. E no dia

seguinte fui solto.

Nunca fiquei sabendo o que aconteceu depois, o resultado do concurso, nada disso. Não estava

interessado; ao contrário, queria esquecer a história toda, e inclusive o conto que eu tinha escrito. O que foi

inútil. A narrativa continuava dentro de mim, como continua até hoje. Se eu quisesse, poderia escrevê-la de

uma sentada.

Mas não o farei. Esse conto não me pertence. É, acho, a melhor coisa que escrevi, mas não me

pertence. Pertence ao Tenente, que esses dias, aliás, vi na rua: um ancião alquebrado, que anda apoiado

numa bengala.

Ele me olhou e sorriu. Talvez tivesse, com gratidão, lembrado aquele episódio. Ou talvez estivesse

debochando de mim. Com esses velhos torturadores, a gente nunca sabe.

(Porto Alegre, 2003.)

Conto de Moacyr Scliar publicado no livro “Do conto à crônica”.

Marque a alternativa CORRETA. No excerto “Fizeram o possível para me soltar, falaram com Deus e todo o mundo, com políticos, jornalistas e até generais.”, a figura de linguagem utilizada no trecho em destaque foi a:

Leia o soneto a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um verso do soneto em que há antítese:

A linguagem figurada também é empregada em “que tinha todo o lado direito do corpo esquecido”.

Com esse emprego, consegue-se:

Assinale a alternativa em cujo trecho é destacada a mesma figura de linguagem evidenciada no poema.

Marque a alternativa CORRETA. No excerto “Fizeram o possível para me soltar, falaram com Deus e todo o mundo, com políticos, jornalistas e até generais.”, a figura de linguagem utilizada no trecho em destaque foi a:

MEU MELHOR CONTO

Moacyr Scliar

Você me pergunta qual foi o melhor conto que escrevi. Indagação típica de jovens jornalistas; vocês

vêm aqui, com esses pequenos gravadores, que sempre dão problema, e uma lista de perguntas – e aí

querem saber qual foi o melhor ponto que a gente fez, qual provocou maior controvérsia, essas coisas. Mas

tudo bem: não vou me furtar a responder essa questão. Dá mais trabalho explicar por que a gente não

responde do que simplesmente responder.

Meu melhor conto... Não está em nenhum dos meus livros, em nenhuma antologia, em nenhuma

publicação. Ele está aqui, na minha memória; posso acessá-lo a qualquer momento. Posso inclusive lembrar

as circunstâncias em que o escrevi. Não esqueci, não. Não esqueci nada. Mesmo que quisesse esquecer,

não o conseguiria.

Eu era então um jovem escritor - faz muito tempo, portanto, que isso aconteceu. Estava concluindo o

curso de Letras e acabara de publicar meu primeiro livro, recebido com muito entusiasmo pelos críticos. É

uma revelação, diziam todos, e eu, que à época nada tinha de modesto, concordava inteiramente:

considerava-me um gênio. Um gênio contestador. Minhas histórias estavam impregnadas de indignação;

eram verdadeiros panfletos de protesto contra a injustiça social. O que me salvava do lugar-comum era a

imaginação - a imaginação sem limites que é a marca registrada da juventude literária e que, como os cabelos,

desaparecem com os anos.

Mas eu não era só escritor. Era militante político. Fazia parte de um minúsculo, obscuro, mas

extremado grupo de universitários. Veio o golpe de 1964, participei em manifestações de protesto, cheguei a

pensar em juntar-me à guerrilha - o que certamente seria um desastre, porque eu era um garoto de classe

média, mimado pelos pais, acostumado ao conforto, enfim, uma antípoda do guerrilheiro. De qualquer modo,

fui preso.

Uma tragédia. Meus pais quase enlouqueceram. Fizeram o possível para me soltar, falaram com

Deus e todo mundo, com políticos, jornalistas e até generais. Inútil. O momento era de linha dura, linha

duríssima, e eu estava em mais de uma lista de suspeitos. Não me soltariam de jeito nenhum.

Fui levado para um lugar conhecido como Usina Pequena. Havia duas razões para essa

denominação. Primeiro, o centro de detenção ficava, de fato, perto de uma termelétrica. Em segundo lugar, o

método preferido para a tortura era, ali, o choque elétrico.

O chefe da Usina Pequena era o Tenente Jaguar. Esse não era o seu verdadeiro nome, mas o apelido

era mais que o apropriado: ele tinha mesmo cara de felino, e de felino muito feroz. Ao sorrir, mostrava os

caninos enormes - e isso era suficiente para dar calafrios nos prisioneiros.

Fiquei pouco tempo na Usina Pequena, quinze dias. Mas foi o suficiente. Da cela que eu ocupava,

um cubículo escuro, úmido, fétido, eu ouvia os gritos dos prisioneiros sendo torturados e entrava em pânico,

perguntando-me quando chegaria a minha vez. E aí uma manhã eles vieram me buscar e levaram-me para a

chamada Sala do Gerador, o lugar das torturas, e ali estava o Tenente Jaguar, à minha espera, fumando uma

cigarrilha e exibindo aquele sorriso sinistro. Leu meu prontuário e começou o interrogatório. Queria saber o

paradeiro de um dos meus professores, suspeito de ser um líder importante na guerrilha.

Tão apavorado eu estava que teria falado - se soubesse, mesmo, onde estava o homem. Mas eu não

sabia e foi o que respondi, numa voz trêmula, que não sabia. Ele me olhou e estava claramente decidindo se

eu falava a verdade ou se era bom ator. Mas ali a regra era: na dúvida, a tortura. E eu fui torturado. Choques

nos genitais, o método clássico. No quarto choque, desmaiei, e me levaram de volta para a cela.

Durante dois dias ali fiquei, deitado no chão, encolhido, apavorado. No terceiro dia o carcereiro entrou

na sala: o Tenente queria me ver. Implorei para que não me levasse: eu não aguento isso, vou morrer, e

vocês vão se meter em confusão. Ignorando minhas súplicas, arrastou-me pelo corredor, mas não me levou

para o lugar das torturas, e sim para a sala do Tenente. O que foi uma surpresa. Uma surpresa que aumentou

quando o homem me recebeu gentilmente, pediu que sentasse, ofereceu-me um chá. Perguntou se eu tinha

me recuperado dos choques; e aí - eu cada vez mais atônito - pediu desculpas: eu tinha de compreender que

torturar era a função dele, e que precisava cumprir ordens. Ficou um instante olhando pela janela - era uma bela manhã de primavera - e depois voltou-se para

mim, anunciando que tinha um pedido a me fazer.

Àquela altura eu não entendia mais nada. Ele tinha um pedido a me fazer? O todo-poderoso chefe

daquele lugar? O cara que podia me liquidar sem qualquer explicação tinha um pedido? Estou às suas ordens,

eu disse, numa voz sumida, e ele foi adiante. Eu sei que você é escritor, e um escritor muito elogiado.

- Está na sua ficha - acrescentou, sorridente. - Nós aqui temos todas as informações sobre sua vida.

Olhou-me de novo e acrescentou:

- Tem uma coisa que eu queria lhe mostrar.

Abriu uma gaveta e tirou de lá um recorte de jornal. Era uma notícia sobre um concurso de contos.

Cada vez mais surpreso, li aquilo e mirei-o sem entender. Ele explicou.

- Eu escrevo. Contos, como você. Mas tenho de admitir: não tenho um décimo do seu talento.

Nova pausa, e continuou:

- Quero ganhar esse concurso literário. Melhor: preciso ganhar esse concurso literário. Não me

pergunte a razão, mas é muito importante para mim. E você vai me ajudar. Vai escrever um conto para mim.

Posso contar com você, não é?

E então aconteceu a coisa mais surpreendente. Eu disse que não, que não escreveria merda

nenhuma para ele.

Tão logo falei, dei-me conta do que tinha feito - e fiquei a um tempo aterrorizado e orgulhoso. Sim, eu

tinha ousado resistir. Sim, eu tinha mostrado a minha fibra de revolucionário. Mas, e agora? E os choques?

Para meu espanto, o homem começou a chorar. Chorava desabaladamente, como uma criança. E

então me explicou: quem tinha mandado aquele recorte fora o seu filho, um rapaz de catorze anos que

adorava o pai, e adorava as histórias que o pai escrevia.

- Ele quer que eu ganhe o concurso, o meu filho - o Tenente, soluçando. – E eu quero ganhar o

concurso. Para ele. É um rapaz muito doente, talvez não viva muito. Eu preciso lhe dar essa alegria. E só

você pode me ajudar.

Olhava-me, as lágrimas escorrendo pela face.

O que podia eu dizer? Pedi que me arranjasse uma máquina de escrever e umas folhas de papel.

Naquela tarde mesmo escrevi o conto. Nem precisei pensar muito; simplesmente sentei e fui

escrevendo. A história brotava de dentro de mim, fluía fácil. E era um belo conto, diferente de tudo o que eu

tinha escrito até então. Não falava em revolta, não satirizava opressores. Contava a história de um pai e de

seu filho moribundo.

Entreguei o conto ao Tenente, que o recebeu sem dizer palavra, sem sequer me olhar. E no dia

seguinte fui solto.

Nunca fiquei sabendo o que aconteceu depois, o resultado do concurso, nada disso. Não estava

interessado; ao contrário, queria esquecer a história toda, e inclusive o conto que eu tinha escrito. O que foi

inútil. A narrativa continuava dentro de mim, como continua até hoje. Se eu quisesse, poderia escrevê-la de

uma sentada.

Mas não o farei. Esse conto não me pertence. É, acho, a melhor coisa que escrevi, mas não me

pertence. Pertence ao Tenente, que esses dias, aliás, vi na rua: um ancião alquebrado, que anda apoiado

numa bengala.

Ele me olhou e sorriu. Talvez tivesse, com gratidão, lembrado aquele episódio. Ou talvez estivesse

debochando de mim. Com esses velhos torturadores, a gente nunca sabe.

(Porto Alegre, 2003.)

Conto de Moacyr Scliar publicado no livro “Do conto à crônica”.

Marque a alternativa CORRETA que aponta a figura de linguagem utilizada pelo autor no trecho sublinhado.

“O chefe da Usina Pequena era o Tenente Jaguar. Esse não era o seu verdadeiro nome, mas o apelido era mais que o apropriado: ele tinha mesmo cara de felino, e de felino muito feroz. Ao sorrir, mostrava os caninos enormes - e isso era suficiente para dar calafrios nos prisioneiros.”

Nos textos literários é comum a ocorrência das figuras de linguagem, que estão relacionadas ao sentido conotativo das palavras. Com base nessa consideração, responda às questões 5 e 6.